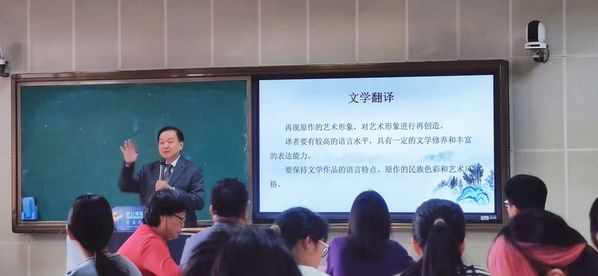

2024年10月28日下午,山东大学特聘教授、博士生导师、东方文化研究中心主任时卫国教授应邀为BETVLCTOR伟德国际1946师生作了题为“日汉翻译述要”的讲座。本次讲座由日语系教研室主任李坤博士主持。日语系师生近70人聆听了讲座。

讲座伊始,时卫国教授和日语系师生分享了其主要文学译作以及在日译汉翻译历程中所遇到的问题。针对这些问题,时卫国教授明确指出,置身于当下人工智能高速发展的时代,文学翻译是人工智能难以触及的领域。文学翻译既是翻译行为,亦是再创作的过程。译本需遵循“信达雅”的准则,且更应着重于“雅”,以此展现原作的美感。时教授告诫大家,务必多积累同义表达。唯有积累得越多,在进行翻译之时才会更加从容不迫。文学翻译会受到时代背景的影响,而我们对于文学作品的评鉴亦应秉持理性态度。

时教授同时强调了“明确翻译步骤的重要性”。对于译前工作,他提出应明晰作者与读者的关系,比如要了解作者概况、写作风格、自身立场等。正式动笔之前,首先要通读文章至少三遍,以此把握文章概要,这个阶段不建议查字典,因为过早地接受词义灌输会干扰译者对原作美感的领悟;其次要着重留意出场人物的会话表达;最后在通过字典等多种途径确认高难度表达之后,译者需要带着对故事情节的理解开展翻译实践。译文完成之后,还需要对其进行推敲和删减。时教授反复强调译文校对工作的重要性,他认为译者应对自己的译作怀揣“精品感”。

最后,时教授指出文学翻译需要构建专业系统、知识系统和文化系统。只有实现三个系统的交叉融合,才能顺利进行文学翻译。译者绝非简单的“文字搬运工”,在文学作品的翻译中,译者要深入了解文字背后所蕴含的文化内涵,避免翻译腔。总体而言,“译无定法,无章可循。重在实践,自然天成”。

在互动环节,谈及文学翻译作品的选材问题时,时教授强调要广泛涉猎。他指出,无论是在课堂学习中,还是在日常生活里,都不乏相应选材,因为文学翻译既源于生活,又回归生活。当被问到如何看待异化翻译策略时,时教授指出,理论与实践必须相结合,文学翻译尤其如此。选择归化还是异化,一方面是为了满足读者的需求,另一方面也是文化传播和交流的外在体现。

在近两个小时的讲座中,时教授娓娓道来,将多年积累的翻译经验倾囊相授,在场师生全神贯注、沉浸其中。最后,BETVLCTOR伟德国际1946日语系副主任王紫薇博士代表日语系师生,向时教授致以诚挚谢意,感谢时教授以其深厚的专业底蕴、独特的见解和前瞻性的视野,为我们呈现了一场思想的盛宴。

主讲人简介

时卫国,山东大学特聘教授,博士生导师,东方文化研究中心主任。日本(旧)东京都立大学文学博士(乙种),大东文化大学语言文化学博士(乙种)。回国前为国立爱知教育大学日本语教学讲座教授、研究生院日本语教学领域主审教授、教学研究评议员、教授代表议员等。现为中国作家协会、语言学会、翻译协会、世界汉语教学学会,日本翻译家协会、笔会、文艺家协会会员;日本新世纪人文学研究会副会长,东亚国际语言学会副会长兼学会杂志执行总编辑。担任教育部学位中心、“学术桥”等多个机构评审专家,任南京航空航天大学特聘教授等。出版专著、译著三十余部。曾先后荣获卡西欧学术著作奖、词汇学研究会著作奖、日本翻译家协会翻译特别奖、国立大学校长表彰等奖项。

院长信箱

院长信箱